プログラムについて

概要

湘南藤沢徳洲会病院 外科専門研修プログラムは、アメリカ式の教育プログラムを取り入れた旧茅ケ崎徳洲会総合病院研修プログラムを起源とし、豊富な症例数、他施設での経験を重視したGeneral surgeonを育てることに注力した研修プログラムである。主たるHigh volume centerでの研修はもとより、へき地・離島研修や関連病院のローテーションを行うことで、 “必要とされる医療” を実践し、Common diseaseの修練や終末期医療・在宅医療などの研修も可能となる。関東の徳洲会病院を中心に14病院(僻地離島4病院を含む)で総合外科医を育てるための研修プログラムを実践していく。

研修期間を通して1000例以上の手術を執刀するが、症例の多さに流されることなく一例一例患者さんとのふれあいを大切にし、各疾患の医学的知識と外科治療技術の研鑽を怠ることなく日々精進してプロフェッショナルな外科専攻医の育成を目指す。これが本プログラムの主目的である。

目的と使命

外科医として、疾患・基本的診療能力のみならず患者を全人的に診察する能力を習得する外科医として他の医師や医療従事者と協調して診療をするチーム医療の態度を身につける。

一般外科・消化器外科・呼吸器外科・心臓血管外科・小児外科・乳腺外科・内分泌外科と多岐にわたる疾患に対し専門的診療能力を習得し、かつ日常診療で遭遇する疾患については診断と治療の基本を習得する。

上記に関する知識・技能・態度と高い倫理性を備えることにより、プロフェッショナルとしての誇りを持って標準的医療を都市部・僻地にかかわらず提供でき、かつ患者に信頼され責任を果たせる外科専門医となる外科専門医の教育を介して国民の健康・福祉に貢献する。

外科領域全般だけでなくサブスペシャリティ領域の専門研修も連動して行い、それぞれの専門医取得を行う。

研修プログラムの施設および指導医 基幹施設:湘南藤沢徳洲会病院プログラム統括責任者

基幹施設:湘南藤沢徳洲会病院

プログラム統括責任者

外科部長 中崎 晴弘指導領域:消化器外科

外科指導医・専門医、消化器外科指導医・専門医医学博士

プログラム副統括責任者乳腺外科顧問 藏並 勝指導領域:乳腺外科

外科指導医・専門医、乳腺外科専門医医学博士

連携施設

- 順天堂大学医学部付属順天堂医院

- 帝京大学医学部附属病院

- 湘南厚木病院

- 湘南鎌倉総合病院

- 仙台徳洲会病院

- 松原徳洲会病院

- 成田冨里徳洲会病院

- 福岡徳洲会病院

- 岸和田徳洲会病院

- 八尾徳洲会病院

- 名瀬徳洲会病院

- 葉山ハートセンター

- 宇治徳洲会病院

専攻医受け入れ人数について

本専門研修施設群の3年間のNCD登録数は約26775.例、専門研修指導医は35名であり、本年の募集専攻医数は10名である。

外科専門研修について

外科専門医は初期臨床研修終了後3年の専門研修で育成される3年間の専門研修期間中、基幹施設で最低6ヶ月以上の研修を行う。

基本的には基幹施設および連携施設での研修を行うが、3年次に離島・僻地研修として3ヶ月間研修を行う。

(連携施設外の協力施設を含む。)専門研修1年目、2年目はすべての専攻医が外科全領域のローテーション研修を行う。専門研修3年目は一般外科研修、心臓血管外科専門研修が選択可能である。

心臓血管外科を含むサブスペシャリティ領域の研修については、今後の専門医機構およびサブスペシャリティ領域学会からの規定に従う。

専門研修終了時に専攻医研修マニュアルに規定された経験症例数を経験することを必須とする。初期臨床研修期間に基幹施設および連携施設で経験したNCD登録症例は、研修プログラム統括責任者が承認した症例については、手術経験症例数に加算可能である。

年次毎の専門研修計画

専門研修1年目(3年次研修医:S(Senior)-1)

知識:外科診療に必要な基礎的知識・病態を習得する。

専門知識

局所解剖、病理学、腫瘍学、病態生理、輸液・輸血、血液凝固と線溶現象、栄養・代謝学、感染症、免疫学、創傷治癒、周術期の管理、麻酔科学、集中治療、救命救急医療、僻地離島医療技能:外科診療に必要な検査・処置・手術(助手)・麻酔手技・術前術後のマネージメントを習得する

専門技能

検査手技、周術期管理、麻酔手技、外傷の診断・治療、外科的クリティカルケア、サブスペシャリティ領域・外科関連領域おける初期治療

手術・処置

一般外科(消化器・心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌・小児・外傷)、救急・総合診療、麻酔を研修。一般外科においては特に消化器、乳腺領域。

経験症例 200例以上(術者30例以上)

態度:医の倫理や医療安全に関する基盤の知識を持ち、指導医とともに患者中心の医療を行う。

コアコンピテンシー

患者に対するコミュニケーション能力、チーム医療、問題対応能力、安全管理、医療の社会性学問:カンファレンス・学術集会に出席し討論に参加することができる

学問的姿勢

カンファレンス・学術集会スケジュール

基幹施設3-6ヶ月、連携施設3-6ヶ月、離島僻地研修3ヶ月

専門研修2年目(4年次研修医:S-2)

知識:専門知識・専門技能・経験症例の知識を習得する

専門知識

集中治療、救命救急医療、災害医療

技能:専門研修1年目の研修事項を確実に行えることに加え、不足した領域の症例を経験し、低難易度手術から術者としての基本的スキルの習得を目指す

専門技能

周術期管理、外傷の診断・治療、外科的クリティカルケア

手術・処置

一般外科(消化器・心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌・小児・外傷)救急・総合診療を研修。一般外科においては特に外傷、呼吸器、心臓・大血管、末梢血管、頭頚部・体表・内分泌領域およびそれぞれの領域での内視鏡外科経験症例 300例以上(術者50例以上)

学問:経験した症例の学会発表を行う基本的能力を身につける

学問的姿勢

カンファレンス・学術集会、批判的吟味、学会発表、文献検索

態度:医の倫理や医療安全を習得し、プロフェッショナリズムに基づく医療を実践できる

コアコンピテンシー

チーム医療、問題対応能力、安全管理、医療の社会性スケジュール

基幹施設3-6ヶ月、連携施設3-6ヶ月

知識:専門知識・専門技能・経験症例の知識を習得する

専門知識

集中治療、救命救急医療、災害医療

技能:専門研修1年目の研修事項を確実に行えることに加え、不足した領域の症例を経験し、低難易度手術から術者としての基本的スキルの習得を目指す

専門技能

周術期管理、外傷の診断・治療、外科的クリティカルケア

手術・処置

一般外科(消化器・心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌・小児・外傷)救急・総合診療を研修。一般外科においては特に外傷、呼吸器、心臓・大血管、末梢血管、頭頚部・体表・内分泌領域およびそれぞれの領域での内視鏡外科経験症例 300例以上(術者50例以上)

学問:経験した症例の学会発表を行う基本的能力を身につける

学問的姿勢

カンファレンス・学術集会、批判的吟味、学会発表、文献検索

態度:医の倫理や医療安全を習得し、プロフェッショナリズムに基づく医療を実践できる

コアコンピテンシー

チーム医療、問題対応能力、安全管理、医療の社会性スケジュール

基幹施設3-6ヶ月、連携施設3-6ヶ月

専門研修3年目(5年次研修医:S-3)

知識:専門研修2年間で不足した知識を確実に習得し、専門医試験を受験するに足りる知識を習得する。

技能:専門研修2年間での研修事項を確実に行えるようになり、かつ習得できなかった領域の習得を目指す

手術・処置

一般外科(消化器・心臓血管・呼吸器・乳腺内分泌・小児・外傷)救急・総合診療を研修。一般外科においては特に消化器(肝胆膵など)、外傷、呼吸器、心臓・大血 管、およびそれぞれの領域での内視鏡外科経験症例 500例以上(術者150例以上)学問:学会発表・論文執筆の基本的知識を身につける

学問的姿勢

批判的吟味、学会発表、論文作成、文献検索

態度:倫理観に根ざした患者中心の安全な医療を実践し、研修医や学生などのロールモデルとなる。

倫理性・社会性など

法律、コミュニケーション能力、インフォームド・コンセント、チーム医療、ターミナルケア、医療安全、初期研修医・学生指導、診療録管理、文書管理

スケジュール

基幹施設6ヶ月、連携施設6ヶ月

専門研修プログラム終了後

当外科専門研修プログラムを修了した専攻医は、後期研修医の統括責任者、病棟管理の責任者として診療を行い、すべての緊急手術に関与し管理を行うチーフレジデントの職務に就く権利を得る。チーフレジデントに就任せず、サブスペシャリティ領域専門医の研修を希望する者は、本人の希望を考慮の上以下の研修病院にて研修を行う。

- 消化器外科:湘南藤沢徳洲会病院 心臓血管外科:湘南藤沢徳洲会病院

- 呼吸器外科:湘南藤沢徳洲会病院、湘南鎌倉総合病院小児外科:湘南藤沢徳洲会病院

- 乳腺外科:湘南藤沢徳洲会病院

ローテーションの具体例

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1年次 | 藤沢 | 藤沢 | 藤沢 | 藤沢 | 藤沢 | 藤沢 | 名瀬 地域・ 離島 |

名瀬 地域・ 離島 |

名瀬 地域・ 離島 |

仙台 | 仙台 | 仙台 |

| 2年次 | 厚木 | 厚木 | 厚木 | 厚木 | 厚木 | 厚木 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 榛原 | 榛原 | 榛原 |

| 2年次 | 松原 | 松原 | 松原 | 松原 | 松原 | 松原 | 帝京 | 帝京 | 帝京 | 福岡 | 福岡 | 福岡 |

研修の週間計画

基幹病院:湘南藤沢徳洲会病院 2023年オペ件数 2304件

(消化管および腹部内臓 934件、乳腺83件、呼吸器65件、心臓・大血管113件、末梢血管(頭蓋内血管を除く)750件、頭頚部・体表・内分泌(皮膚、軟部組織、顔面、唾液腺、甲状腺、上皮小体、性腺、副腎など)100件、小児外科112件、内視鏡手術691件、外科専攻医の経験症例とならないNCD登録症例147件)

※内科外科カンファ:第4週

※ERカンファ:第4週

※Cancer Board:第3週

連携施設

湘南厚木病院

仙台徳洲会病院

松原徳洲会病院

成田冨里徳洲会病院

名瀬徳洲会病院

研修プログラムに関連した全体行事の年間スケジュール

| 月 | 行事予定 |

| 4月 | 外科専門研修開始:専攻医・指導医に提出用資料配布 日本外科学会定期学術集会参加 |

| 5月 | 研修修了予定者:専門医認定予備試験申請・提出 |

| 8月 | 研修修了予定者:専門医予備試験 湘南藤沢徳洲会病院・外科 meeting(症例検討会) |

| 9月 | 次年度研修プログラム応募締め切り |

| 10月 | 次年度研修プログラム選考試験 |

| 11月 | 臨床外科学会総会参加 |

| 12月 | 湘南藤沢徳洲会病院・外科 meeting(症例検討会) |

| 2月 | 専攻医:研修目標達成度評価報告用紙、経験症例数報告用紙の作成 研修プログラム評価報告用紙の作成 指導医・指導責任者:指導実績報告用紙の作成 |

| 3月 | 研修年度終了 専攻医:研修目標達成度評価報告用紙、経験症例数報告用紙を提出 指導医・指導責任者:前年度の指導実績報告用紙の提出 研修プログラム管理委員会開催 |

外科専攻医の到達目標(習得すべき知識・技能・態度など)

専攻医研修マニュアルの到達目標1(専門知識)、到達目標2(専門技能)、到達目標3(学問的姿勢)、到達目標4(倫理性、社会性など)参照

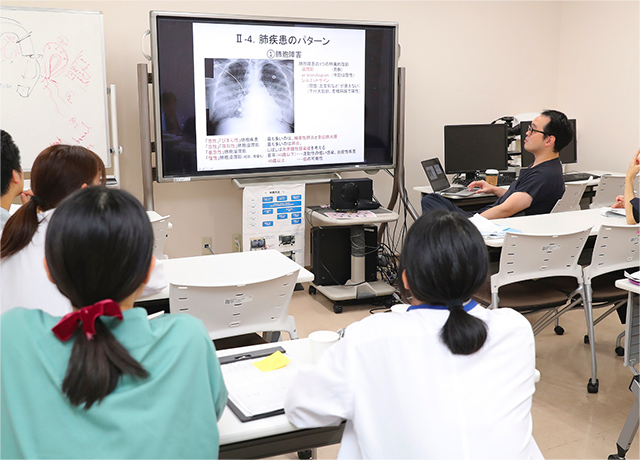

術前カンファレンス

外科(一般外科、消化器外科、肝胆膵外科、呼吸器外科、血管外科、乳腺外科、腎移植外科)のすべてのスタッフおよび研修医が参加し、手術症例の治療方針の確認、合併症・手術リスクの評価を行う。

合併症・死亡症例カンファレンス

外科(一般外科、消化器外科、肝胆膵外科、呼吸器外科、血管外科、乳腺外科、腎移植外科)のすべてのスタッフおよび研修医が参加し、すべての死亡症例・合併症症例の報告および検討のほか、インシデント・アクシデントの報告を行い検討する。

消化器合同カンファレンス

外科(一般外科、消化器外科、肝胆膵外科)、消化器病センター(消化管内科、肝胆膵内科)、オンコロジーセンター、放射線科/IVRセンター、病理診断科、研修医が参加。

心臓血管外科合同カンファレンス

心臓血管外科、循環器科、研修医が参加。画像を含めた治療方針の検討、手術症例の報告を行う。

呼吸器合同カンファレンス

外科(一般外科、呼吸器外科)、内科(呼吸器内科、総合内科)、オンコロジーセンター、放射線/IVRセンター、病理診断科、研修医が参加。画像・病理診断を含めた治療方針の検討、手術症例の報告を行う。

乳腺合同カンファレンス

外科(一般外科、乳腺外科)、オンコロジーセンター(腫瘍内科)、病理診断科、研修医が参加。画像・病理診断を含めた治療方針の検討、手術症例の報告を行う。

内科外科カンファレンス

総合内科、救急診療科、外科の専攻医、初期研修医、研修指導医が参加。複数の専門領域にまたがる疾患、教育的症例などを中心に検討を行う。

Cancer Board

腫瘍を扱う各診療科の医師、看護師、薬剤師、MSW、医療事務が参加。複数臓器にまたがる症例、重度の合併症症例、稀少疾患などの治療方針について検討を行う。

ERカンファレンス

救急診療科、外傷整形外科、外科、総合内科の医師が参加。ERにおける経験症例を中心に教育的カンファレンスを行う。

湘南藤沢徳洲会病院・外科ミーティング

基幹施設と連携施設による症例検討会を年に2回(8月、12月)に行う。発表内容、スライド内容、発表態度などについて研修指導医、同様、後輩からの質疑応答・討論を行う。

抄読会

ガイドライン、最新の論文から専修医がテーマを選択して抄読会を行う。手術手技講習会

大動物(豚)を用いた手術手技(特に鏡視下手術)の研修を、トレーニング施設にて行う外科学会学術集会

学術集会への参加・発表、教育プログラムへの参加により標準的医療および先進的医療につき研修する。

院内講習会

医療安全(年2回)、感染(年2回)、倫理(年1回)、鎮静(年1回)、防災(年1回)、BLS(2年に1回)、 ACLS(2年に1回)の各領域につき院内にて企画される講習会にて研修を行う。それぞれの参加実績は基幹施設医局にて管理される。

学問的姿勢について

学術集会・学術出版物

学術集会に出席し積極的に討論に参加することができる

学術集会に症例報告や臨床研究の結果を発表することができる。年に1回の発表を目標とする。

研修期間中に日本外科学会定期学術集会に1回以上参加することを必須とする。

論文発表:学術出版物に症例報告や臨床研究の結果を発表することができる。4年間で1本の投稿を目標とする。

文献検索・資料収集

学術研究もしくは日常診療の問題解決のために文献検索を含めた資料収集を独力で行うことができる学術出版物や研究発表に接し批判的吟味をすることができる

基幹病院および連携病院には図書室を完備しており、インターネットを含めた文献へのアクセス、成書の利用が可能である

医師に必要なコアコンピテンシー、倫理性、社会性などについて

プロフェッショナリズム:医師としての責務を自律的に果たし信頼される

医療専門家である医師と患者を含む社会との契約を理解し、患者・家族から信頼される知識技能・態度を身につける

倫理・医療安全:患者中心の医療を実践し、医の倫理・医療安全に配慮する患者の社会的・遺伝的背景も踏まえて患者毎の適切な医療を行う

医療安全の重要性を理解し、事故防止対策の実践、インシデント・アクシデントに対する的確な対応と説明を学び実践する

臨床の現場から学ぶ態度を習得する

自己の知識・技術の不確実性を認識し、臨床の現場から学ぶことの重要性を理解して、その方法を習得する

チーム医療:チームの一員として行動する

他の医師や医療従事者と協調・協力し、チームのリーダーとして医療を実践する的確なコンサルテーションを実践する

他のメディカルスタッフと協力して診療にあたる教育・指導:後輩医師に教育・指導を行う

担当医として患者を受け持つなかで、初期研修医を含む後輩医師・学生に対し、自らの診療技術・態度が模範となって指導ができるよう、チーム医療の一員として教育・指導の一端をになう。

法律・医療制度:保健医療や主たる医療法規を理解し遵守する

健康保険制度を理解し保険医療をメディカルスタッフと協調して実践する

医師法、医療法、健康保険法、国民健康保険法、老人保健法、介護保険法を理解する。またレセプト、高額療養費、介護保険、身体障害者認定、難病認定についても理解する。

診断書、証明書の作成を習得する

施設群による研修プログラムおよび地域医療についての考え方

施設群による研修

本研修プログラムは湘南藤沢徳洲会病院を基幹施設とし、徳洲会グループ内の連携施設と共に病院施設群を構成する。専攻医はこれらの施設群をローテート研修することにより、外科疾患のみに偏らない多彩な背景を持つ多彩な疾患について経験を積むことが可能である。本研修プログラムは領域毎に細分化されていない一般外科として研修を行うため各領域にまたがる疾患についても同時に研修が可能である。また、実際の診療で多く遭遇するcommon diseaseについても十分な経験を積むことができ、医師としての基礎的能力の向上に非常に重要な経験が得られる。

連携施設により経験症例数・疾患内容に差があるため、3年間の研修にて指導内容や経験症例に不公平が生じないよう、充分に配慮して個々のローテーションを決定する。

施設群における研修の順序、期間については、専攻医の人数、専攻医の希望、各病院の状況、地域の医療体制を勘案して研修プログラム管理委員会が決定する。

地域医療の経験

本研修プログラムの連携施設は、その地域における地域医療の拠点となっている施設である。

基幹病院および連携病院においては、地域医療における病診連携・病々連携、地域包括ケア、在宅医療についても習得することができる。

僻地離島研修を通じて僻地離島における医療資源・救急体制などについても把握し、その地域の特性に応じた医療の提供を学ぶことができる僻地離島研修病院を以下に示す。

- 名瀬徳洲会病院(連携施設)

- 喜界島徳洲会病院(連携施設外)

- 徳之島徳洲会病院(連携施設外)

- 沖永良部徳洲会病院(連携施設外)

基幹施設および連携施設において、在宅医療部を併設しており在宅緩和ケアも含めた在宅医療について習得することができる

専攻医の評価時期と方法

専門研修1年次、2年次、3年次のそれぞれに、コアコンピテンシーと外科専門医に求められる知識・技能の習得目標を設定し、その年度の終わりに達成度を評価する。専攻医は研修マニュアルを用いて自己の研修状況を確認する。手術症例は術後1ヶ月経過した時点で、診療情報管理士、専門研修指導医とともに経験した症例をNCDに登録する。

専門研修指導医は口頭または実技でフィードバックを行いNCDの承認を行う。

研修施設のローテーション終了時(3ヶ月から6ヶ月毎)に研修マニュアルに基づく研修目標達成度評価を行い、中間報告として研修プログラム管理委員会に報告する。

中間報告および年次報告は各研修施設の研修指導医、看護師長、技師長による他職種からの評価を行う。

専攻医の評価時期と方法

基幹施設である湘南藤沢徳洲会病院に、専門研修プログラム管理委員会」および専門研修プログラム

統括責任者を置く専門研修プログラム管理委員会は、専門研修プログラム責任者、副委員長、事務局代表者、外科の専門分野の研修指導責任者および連携施設担当委員により構成される

連携施設にはそれぞれ専門研修プログラム施設担当者と専門研修プログラム委員会を置く

専門研修プログラム管理委員会は専攻医および専門研修プログラム全般の管理と専門研修プログラムの継続的改良を行う。

専門研修プログラム管理委員会は年3回行い、以下の内容を定期的に検討する第1回 新規採用研修医の評価

第2回 次年度研修医採用計画、プログラム中間評価

第3回 専攻医の評価、指導医の評価、プログラムの改善、次年度研修計画、人事計画など 1年に1回(2月頃)専攻医による専門研修指導医および研修プログラムの評価を行う。

専門研修指導医へのフィードバックは専攻医の記載を匿名化した上で各指導医へ行う。

専門研修指導医の研修計画

専門研修指導医は、日本外科学会定期学術集会・サブスペシャリティ領域学会の学術集会、それに準ずる外科関連領域の学会の学術集会に参加し最新の知識・技術の習得に努める。

専門研修指導医は臨床研修指導医指導講習会(平成16年3月18日医政発第0318008号厚生労働省医政局長知医師の臨床研修にかかる指導医講習会の開催指針を満たす講習会)を受講することを義務とし、指導方法の習得に努める。

専門研修指導医は年に1回専攻医からの評価を受け、指導の改善に努める。

専攻医の就業環境について

基幹施設および連携施設の外科指導責任者は専攻医の労働環境改善に努める

専門研修プログラム統括責任者、専門研修指導医は専攻医のメンタルヘルスに配慮する

専攻医の勤務時間、当直、給与、休日は労働基準法に準じて各施設(徳洲会グループ)の規定に従う

修了判定について

3年次の終了時に、研修期間における年次毎の評価表および3年間の実地経験目録に基づいて、知識・技能・態度が専門医試験を受けるに相応しいかどうか、経験症例数が日本専門医機構外科領域研修委員会の要求する内容を満たしているかどうかを3年次の3月末に評価を行う

評価は研修プログラム統括責任者および研修連携施設担当者が研修プログラム管理委員会において評価し、研修プログラム統括責任者が終了の判定を行う。

終了の判定を得た専攻医は外科専門医試験受験資格を得るとともに、4年次のチーフレジデントとしての病棟統括医の資格を得る

外科研修の休止・中断、プログラム異動、プログラム外研修の条件

原則専攻医研修マニュアルに従う

専門研修における休止期間は1年40日の換算で、最長120日とする

妊娠・出産・育児、傷病等その他の正当な理由による休止期間が120日を超える場合は研修終了時に未修了扱いとする。引き続き同一の専門研修プログラムで研修を行い120日を超えた休止日数分以上の日数の研修を行う。

症例経験基準、手術経験基準を満たしていない場合は未修了として取り扱い、引き続き同一の専門研修プログラムで研修を行い、不足する経験基準以上の研修を行う。

専門研修プログラムの変更は原則認めない

専門研修実績記録システム、マニュアル等について

研修実績および評価の記録

外科学会の指定する書式(専攻医研修マニュアル、研修目標達成度評価報告用紙、専攻医研修実績記録、専攻医指導評価記録)を用いて、専攻医は研修実績を記載し、指導医による形成的評 価、フィードバックを受ける。

総括的評価は外科専門研修プログラム整備基準に沿って、年1回行う湘南藤沢徳洲会病院にて、専攻医の研修履歴、研修実績、研修評価を保管する。専攻医による専門研修施設および専門研修プログ ラムに対する評価も保管する。

プログラム運用マニュアル:以下のマニュアルを用いる

- 専攻医研修マニュアル

- 指導医マニュアル

- 専攻医研修実績記録フォーマット:専攻医研修実績記録に記載し手術症例はNCDに登録する

- 指導医による指導とフィードバックの記録:専攻医研修実績記録に指導医による形成的評価を記録する

専攻医の採用と修了

採用方法

研修プログラム管理委員会は、通年で施設見学および説明会を行う

研修プログラム管理委員会は、専門研修プログラムおよび採用方法をホームページ、印刷物(徳洲会後期研修ガイドなど)により毎年公表する

プログラムへの応募者は試験の1週間前までに事務担当者宛に、所定の書式の履歴書、医師免許写し、初期研修修了証明書(または見込証明書)を提出する

〒251-0041

神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1湘南藤沢徳洲会病院

外科秘書 事務担当者 宛

Email geka-senior@tokushukai.jp

研修プログラム委員会は書類選考、筆記試験、実技試験、面接を行い、採否を決定して本人に文書で通知する

試験日程については、毎年日程が決まり次第ホームページ等でお知らせします。

応募者および選考結果については3月の専門研修プログラム管理委員会において報告する

専攻医の応募資格は、医師法に定められた日本の医師免許を有すること、初期臨床研修修了登録証を有することとする

研修開始届

研修を開始した専攻医は、各年度の5月31日までに専攻医指名報告書を日本外科学会事務局および外科研修委員会に提出する。

修了要件

3年以上の研修を行い外科専門医研修プログラムの一般目標、到達(経験)目標を習得・経験した者とする

研修に対するサイトビジット(訪問調査)

プログラム運営に対する外部からの監査・調査には真摯に対応する。